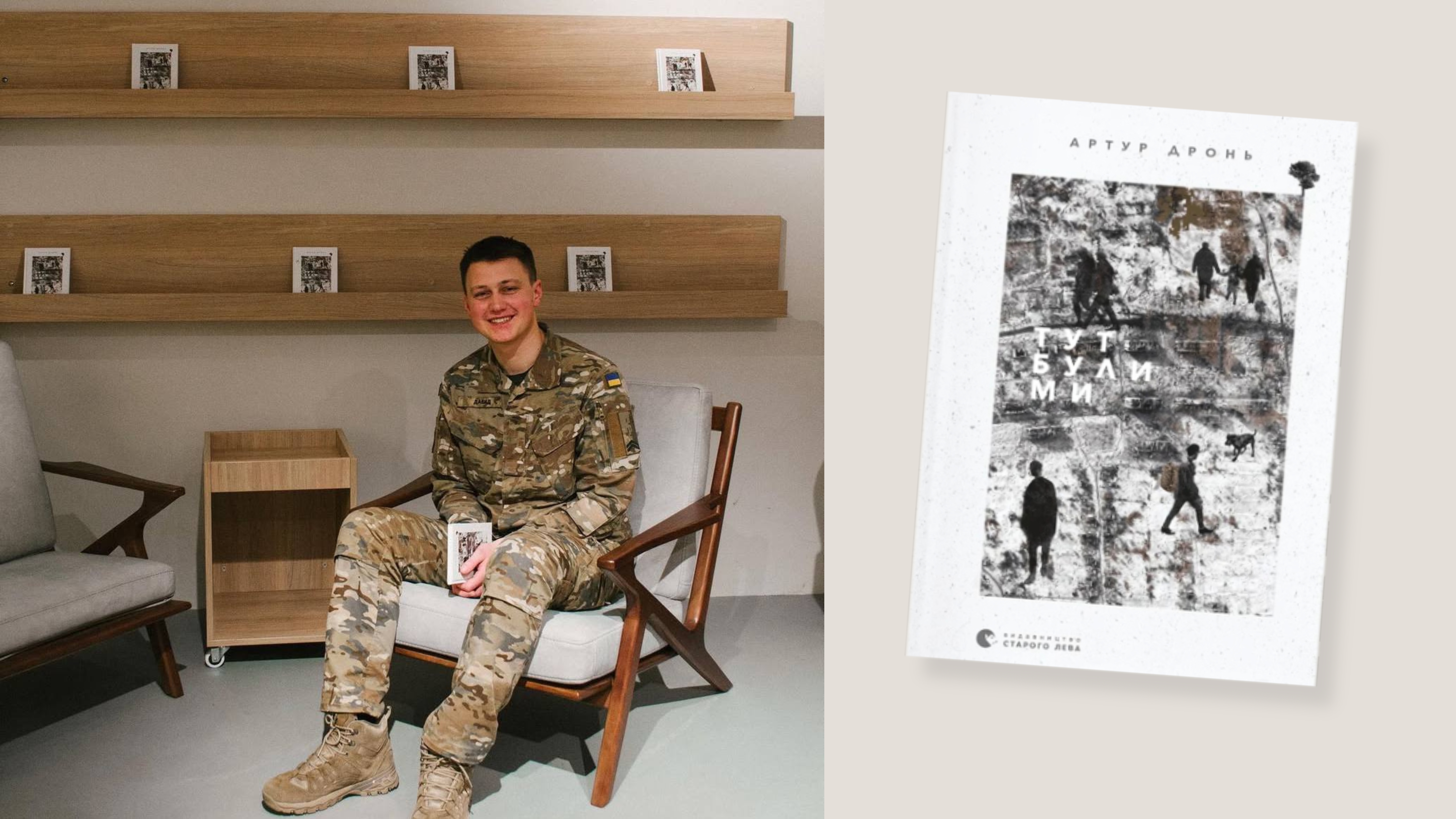

Artour Dron’ (nom de guerre : Davyd) est journaliste, écrivain et poète. Et aussi désormais militaire. Parti comme volontaire dès le début de l’invasion à grande échelle, il a reçu son baptême du feu dans le secteur de Kharkiv, avant que sa brigade ne soit redéployée sur le front de Zaporijjia.

Le 31 octobre 2024, à proximité du village de Levadne (région de Zaporijjia), il est grièvement blessé par des éclats de munition. En particulier, explique-t-il, au bras : fracture osseuse, lésion nerveuse. Actuellement en convalescence à la suite d’une greffe de nerf, il lui tarde de retrouver la mobilité et la sensibilité de ses doigts.

Nous étions cinq, nous avancions vers une de nos positions. Nous avons tout d’abord cru à un drone, mais il s’agissait certainement d’une mine antipersonnel russe. Nous avons entendu une explosion. Aucun de nous n’a été épargné. Deux de mes frères d’armes ont été tués. Les deux autres et moi-même avons été blessés.

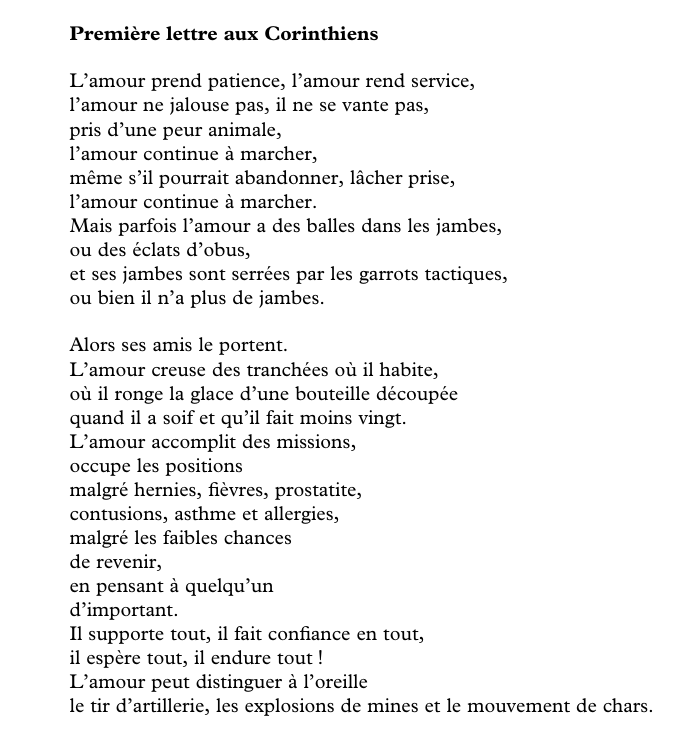

Du nouveau langage poétique et de son recueil Ici nous fûmes

Avec le début de la guerre à grande échelle, de nombreux poètes ukrainiens ont dû forger un nouveau langage littéraire. Impossible, en effet, de dire avec les mots « d’avant » les traumatismes nouveaux.

J’ai toujours su que la poésie était un genre où le poids de chaque mot est immense. Peut-être est-ce le plus grand de tous les genres, étant donné sa brièveté. Et j’ai réalisé qu’avec la guerre, le poids et la valeur des mots n’avaient fait que croître.

On dit que les mots d’un poète sont lourds de sens. Après que la Russie a lancé son invasion à grande échelle de l’Ukraine, cette phrase a pris un sens nouveau. Aujourd’hui, quand on écrit, on écrit peut-être ses derniers mots. Ce n’est plus qu’une question de brièveté et de concision : c’est qu’on ne sait pas ce qui se passera demain, ni même quand on aura fini d’écrire le poème.

Je crois qu’approcher chaque texte dans l’idée qu’il ne te reste plus que quelques mots à dire, et puis peut-être plus rien, c’est ce qui donne toute sa force à ce nouveau langage.

La poésie d’aujourd’hui doit se concentrer non sur les événements, mais sur l’humain, sur la vie et la mort à l’intérieur des événements. En travaillant à partir de sujets si complexes, il est essentiel d’éviter de lister simplement les tragédies ou de faire de la souffrance un sujet en soi. Cela paraît toujours artificiel, c’est tenter de captiver le lecteur au moyen de la douleur. C’est difficile à expliquer, mais ça se sent toujours.

Selon moi, dire la douleur ne devrait jamais être un but en soi. Le but devrait être de donner à voir la lumière, quelque chose qui contraste avec les horreurs de la guerre, lesquelles seront de toute façon présentes dans le poème.

Ici nous fûmes, le recueil de poésie d’Artour, a vu le jour en 2023. Les poèmes ont été écrits sur la ligne de front, mais ils ne parlent pas de la guerre. Ils parlent d’hommes qui aiment plus qu’ils ne craignent. Leur traduction anglaise a paru aux éditions Jantar Publishing.

L’un des poèmes s’intitule Ivan. C’est l’histoire d’un villageois vétéran de l’opération antiterroriste (ATO), mobilisé à nouveau pendant l’invasion à grande échelle. Alors qu’il servait encore à l’arrière, je lui ai demandé quel était son rêve. Personne ne lui avait jamais posé cette question.

Il avait passé toute sa vie au village, avait travaillé comme agent de sécurité dans un supermarché, s’était occupé de sa mère, avait divorcé, buvait de temps à autre… Et seulement pendant la guerre lui a-t-on demandé quel était son rêve. Sa réponse ? Une bicyclette.

Au début, j’ai trouvé ça un peu étrange : un homme d’âge mûr, la quarantaine, qui rêve d’une bicyclette ? Mais il me l’a décrite dans les moindres détails. Il en voulait une avec un panier pour pouvoir faire ses courses à vélo.

Et j’ai promis à Ivan qu’après la guerre, je lui achèterai une bicyclette. Malheureusement, Ivan a été tué en décembre 2022. Les Russes lui ont pris sa vie et son rêve… et les nôtres le concernant, et tout ce qu’ils pouvaient prendre, excepté son souvenir… le souvenir de sa sincérité enfantine et de son ouverture… Et que peut-on faire de ce souvenir ? En faire un poème, ou bien le raconter à quelqu’un.

Ivan rêvait aussi que nous, ses frères d’armes, puissions venir visiter son village. Et on est venus. Seulement, pour nous rendre au cimetière.

Quand on parle de l’armée ukrainienne avec des non ukrainiens, ces derniers ont parfois du mal à comprendre qu’elle n’est pas composée de soldats de métier forts d’années d’expérience. Elle est composée de soldats qui, il y a deux semaines encore, étaient des civils : ils avaient un métier ordinaire et suivaient l’actualité militaire aux infos, avant d’être contraints de prendre les armes.

Je crois que la littérature peut servir d’outil pour raconter ce genre d’histoires et créer chez le lecteur de l’empathie à l’endroit des personnages. Comme celui d’Ivan : un homme qui avait des rêves.

Je ne suis pas sûr de pouvoir définir clairement le mien, de rêve, à l’heure d’aujourd’hui. C’est peut-être celui de fonder une famille, d’avoir de la stabilité, de ne pas être constamment exposé au risque, de passer plus de temps avec mes proches, d’avoir la paix, du confort. Mais depuis que la guerre a commencé, les Ukrainiens partagent tous un même rêve : la fin des combats, la victoire et une paix juste.

Artour Dron’ a récemment terminé d’écrire sa première œuvre de prose courte. Il espère la voir paraître cet été.

Des relations humaines en temps de guerre

Il y a environ deux mois, Artour Dron’ s’est fiancé. Tandis qu’il prenait part aux combats sur la ligne de front, sa fiancée l’attendait dans sa ville de Lviv.

Il serait réducteur d’appeler ça simplement une « relation à distance ». Le facteur clé n’est pas la distance, c’est la présence constante du danger. D’une certaine façon, être à l’arrière et s’inquiéter du sort de l’être aimé peut être plus difficile que de se trouver dans la zone de combat. La vie au front est rythmée par l’intensité des moments passés sur le champ de bataille et les journées de repos relatif à l’abri du feu direct. L’expérience du soldat est découpée en plusieurs phases, mais ceux qui l’attendent à la maison vivent constamment la peur au ventre.

Pour ma mère et ma fiancée, mon temps passé à la guerre est une période de danger continu. Les appels et les messages aident, mais dès qu’on raccroche, elles se remettent à s’inquiéter. Une fois, je n’ai pas pu joindre ma famille pendant quinze jours. Honnêtement, je pense que l’inquiétude constante pour un être cher me serait moins supportable encore que mon quotidien de soldat.

Du retour à la vie civile

Comme nombre de militaires ukrainiens qui retrouvent, pour un temps ou pour toujours, la vie civile, Artour rencontre des difficultés pour s’adapter à la réalité nouvelle.

Après la blessure, on m’a diagnostiqué un trouble de l’adaptation. Mes problèmes psychologiques proviennent désormais de la difficulté de passer d’un monde à l’autre. Thérapies, antidépresseurs, calmants, somnifères… J’ai des frères d’armes qui, après huit mois de retour à la vie civile, n’arrivent toujours pas à dormir. Et le manque de sommeil ne fait qu’aggraver l’anxiété et l’instabilité émotionnelle. J’ai remarqué que ces symptômes m’assaillent particulièrement lorsque je suis en permission, dans le calme relatif d’une ville de l’arrière. Mais aujourd’hui, comparé aux mois précédents, je prends beaucoup moins de médicaments.

Artour estime que ce sont les choses simples qui peuvent aider dans ces moments-là : rester en lien avec ceux que l’on aime et avec ses frères d’armes, prier (pour les croyants), lire, bien dormir, apprendre quelque chose de nouveau qui rappelle la « normalité d’avant-guerre » et, surtout, s’adonner à un travail qui a du sens.

« Faire un don, du bénévolat, tout ce qui donne le sentiment de jouer un rôle important dans cette guerre. »

Cet article est le fruit d’un partenariat avec l’Institut ukrainien, agence d’État ukrainienne chargée de promouvoir la langue et la culture ukrainiennes dans le monde par la diplomatie culturelle, et l’ONG Cultural Diplomacy Foundation.